La vaste opération d’aménagement et de renouvellement urbain engagée depuis le début des années 2000 sur le secteur urbain que l’on nomme aujourd’hui île de Nantes, tend à construire une centralité métropolitaine par l’unification d’un territoire composite.

Dans ce projet urbain d’envergure, les quartiers situés à l’ouest de l’île de Nantes concentrent les principaux enjeux d’aménagement actuels (nouveau quartier République, quartier de la création, futur CHU). Pourtant, à partir des années 1960, la partie orientale de l’île fut le terrain d’expression d’un urbanisme moderne pour une ville déjà en pleine croissance. L’histoire urbaine de l’ancienne île Beaulieu, mérite une attention particulière au regard de l’invention de ce territoire insulaire au cœur de la métropole nantaise.

L’Île de Nantes en 2020. Région des Pays de la Loire. Inventaire général. Y. Guillotin

Le souvenir d’un archipel

A partir du Moyen Age, une ligne de franchissement faite de plusieurs ponts et chaussées permettait de relier les rives nord et sud, depuis la porte de la Poissonnerie jusqu’au faubourg de Pirmil. Cet axe essentiel pour le développement du commerce nantais vers le sud traversait un véritable archipel d’îles alluvionnaires à la géographie mouvante au gré des caprices du fleuve.

Les grèves de ces îles de Loire furent délimitées, stabilisées par des plantations, mises en valeur et transformées en prairies fertiles dès le début du 15e siècle. La fixation progressive de ces terres gagnées sur le fleuve s’inscrit à partir du 17e siècle dans une volonté portée par les administrateurs du Domaine, et largement soutenue par les élites nantaises, de maintenir un chenal navigable pour accéder au port de fond d’estuaire de la ville de Nantes.

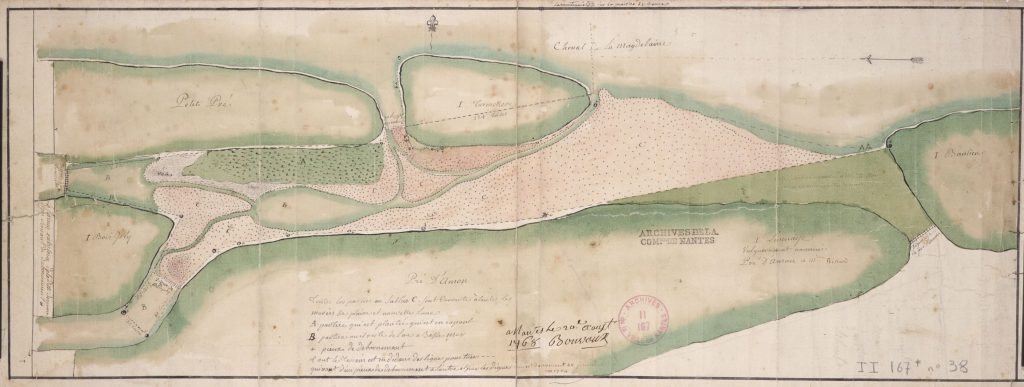

Plan des atterrissements provoqués entre les îles situées en amont de la Chaussée. La lettre C indique les parties couvertes aux marées de pleine et de nouvelle lune, la lettre A les parties plantées, la lettre B les parties en eau à marée basse, par Bonvoux. Dessin aquarellé, 62 x 23,5 cm, 20 août 1768. (c) Archives municipales de Nantes (c) Région Pays de la Loire – Inventaire général

Dès lors, l’extension de l’urbanisation par l’ouverture de la ville close sur le fleuve et ses îles, les nécessités du maintien de la navigation, puis de l’industrie dont les activités se concentrent sur la Prairie au Duc et l’île Sainte-Anne, sont autant de phénomènes qui concourent au comblement progressif et programmé des boires et voies d’eau jusque dans les années 1930.

Au milieu du 20e siècle, l’ancienne ligne de ponts marque encore une limite entre deux paysages distincts au sein d’un territoire progressivement unifié. D’un côté, à l’ouest de la future île de Nantes, celui d’un paysage urbain marqué par les activités portuaires et industrielles. De l’autre, en amont, un paysage agricole non bâti, fait de prairies humides et inondables.

Malakoff et l’île Beaulieu : lignes de ponts ©Région Pays de la Loire / PB. Fourny

« Une nouvelle ville dans la ville »

Véritable enclave sauvage au cœur de la ville, les 135 hectares formés par la prairie d’Amont, l’île Beaulieu et la prairie de Malakoff de l’autre côté de la Loire sur la rive nord, deviennent, au début des années 1960, le lieu d’expression d’une nouvelle urbanité pensée dans un contexte de pénurie de logements sur Nantes. Par un arrêté du 26 juillet 1961, ces espaces inondables jusque-là inhabités sont déclarés comme Zone à Urbaniser en Priorité (ZUP).

La gestion du projet est porté par la Société d’équipement de Loire-Atlantique (SELA) et l’architecte en chef Fernand Riehl est nommé responsable du plan de la ZUP Beaulieu-Malakoff. Les premières versions proposées par l’architecte parisien sont largement remaniées pour aboutir à un plan masse validé en 1964.

Nantes : Malakoff et l’île Beaulieu ©Région Pays de la Loire / PB. Fourny

De la ZUP à la ZAC : le retour à la ville

Le vaste programme d’aménagement de la ZUP se heurte au tournant des années 1970 et 1980 aux effets de la fin de l’âge d’or des Trente Glorieuses. Les nécessités en matière d’habitat, de transport, de développement économique ne sont plus les mêmes que dans les années 1960. Ces transformations de la société requièrent d’élaborer un nouveau plan afin de compléter, modifier et achever l’urbanisation de ce quartier.

L’île Beaulieu ©Région Pays de la Loire / PB. Fourny

En novembre 1980, la ZUP est remplacée par une Zone d’Aménagement Concertée, la ZAC Beaulieu. Comme en écho aux doctrines de l’architecture et de l’urbanisme post-modernes de l’époque, les documents de planification insistent sur le besoin de réarticuler le quartier en créant du lien entre les différents espaces monofonctionnels issus du projet de ZUP.

Ainsi, la séparation spatiale des activités et la densification du bâti par la verticalité sont écartées au profit d’une mixité des fonctions s’accompagnant d’une véritable réflexion sur le rôle de l’îlot, de la rue, de la place comme lieux de vie et de rencontre. Plus largement, la proximité de la Loire et les particularismes paysagers de ce territoire insulaire sont envisagés comme des éléments d’amélioration du cadre de vie.

La pointe Est de l’île Beaulieu ©Région Pays de la Loire / PB. Fourny